لا شك بأن الجميع قد سمع مرة من المرات على الأقل باختبارات الذكاء ومعدلات IQ التي كثيراً ما يجري الحديث عنها، خصوصاً لدى الحديث عن العلماء والعباقرة على المستوى العالمي.

ومع أن الجميع يعرف أن المعدلات العالية بهذه الاختبارات عادة ما تشير لذكاء أعلى، فالعديد لا يعرفون آلية تقييمها وما هو معيار الدرجات المعطاة فيها ومن هي الجهات المخولة بذلك حتى.

ربما تكون قد سمعت سابقاً عن أن العالم الشهير إنشتاين (صاحب النظرية النسبية والحائز على جائزة نوبل نتيجة أبحاثه عن التأثير الكهروضوئي) كان يمتلك معدل ذكاء IQ هو 160، لكن بغض النظر عن أن هذا المعدل يجب أن يكون جيداً كون إنشتاين واحد من أهم العقول العلمية في القرن العشرين، فماذا يعني أن تمتلك معدل ذكاء 160؟ وما هو المتوسط لمعدلات الذكاء؟ وما مدى أهمية معدل الذكاء بالنسبة للأشخاص العاديين؟

في هذا المقال سنقدم شرحاً مفصلاً لموضوع اختبار الذكاء، بداية من تاريخه والمحاولات الأولى لاستخدامه، وصولاً إلى محتواه وطريقة تقييم الإجابات فيه وماذا تعني نتائجه، بالإضافة لمدى دقته والجدل الحاصل حول كونه ممثلاً دقيقاً حقاً للذكاء أم أنه غير كافٍ.

تاريخ اختبارات الذكاء وبدايتها:

قبل الوصول للمعايير المتبعة حالياً ضمن اختبارات الذكاء الحديثة، كان هناك العديد من التخمينات عن الأمر والعديد من المحاولات لإحداث نوع من التصنيفات التي تحدد مدى ذكاء الأشخاص، وبالتالي تقوم بتصنيفهم وفق مراتب متعددة ومتمايزة عن بعضها البعض.

كانت المشكلة الأساسية التي واجهت الأمر هي تعريف الذكاء في الواقع، وهي مشكلة لا تزال مح جدل حتى الآن، فالذكاء لدى البعض يقتصر على القدرات المنطقية والتحليلية مثل التعامل مع الأرقام والأشكال ثلاثية الأبعاد وتمييز الأنماط واستنتاج الأجزاء التالية في السلاسل، بينما يعد الذكاء للبعض الآخر هو القدرة على الانسجام مع المجتمع والتواصل مع مختلف الأشخاص وتكوين علاقات اجتماعية قوية، وتحقيق حالة يكون فيها الشخص ذا شعبية ومحبوباً ببساطة.

أولى محاولات صياغة اختبار موحد للذكاء كانت من قبل عالم الإحصاء والمهتم بعلم النفس (فرانسيس جالتون) Francis Galton حيث قام هذا العالم الإنجليزي بدراسة التنوع البشري ووراثة الصفات من الأهل، حيث افترض وجود ارتباطات بين الذكاء وعدة صفات جسدية ومرئية كردود الفعل وقوة العضلات وحجم الرأس، وأسس لاحقاً في عام 1882 أول مركز ”تجريب عقلي“ في العالم، ومع تقديمه لنتائج أبحاثه عام 1883 دون أدلة على أي ارتباط يثبت افتراضاته فقد فشل في تأكيد فرضيته وهجر البحث في الموضوع.

كانت المحاولة الثانية والأكثر نجاحاً لتقديم اختبار يشكل معياراً مقبولاً للذكاء من قبل عالم النفس الفرنسي (ألفريد بينيت) Alfred Binet، الذي نشر عام 1905 بالتعاون مع (ثيودور سيمون) Theodor Simon اختباراً سمي باسمهما واستهدف بالدرجة الأولى تحديد حالة الأطفال في المدارس في حال كانوا طبيعيين أو متخلفين عقلياً، حيث كانت وجهة نظرهما أن الأطفال الذين يحققون نتائج دون عمرهم العقلي يعتبرون مرضى وليسوا فقط ”بطيئين“ ويجب وضعهم في ملاجئ خاصة بهم.

ترجم هذا الاختبار إلى اللغة الإنجليزية وتم إعادة صياغته وتحسينه لاحقاً لينتج عنه ما عرف باختبار (ستانفورد – بينيت) والذي استخدم كمعيار للذكاء لعقود تالية في الولايات المتحدة.

– التغيير الحاصل بسبب الحرب العالمية الأولى:

مع اندلاع أحداث الحرب العالمية الأولى عام 1914 كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال قوة عسكرية عادية إلى حد بعيد، ولم تكن قريبة حتى من موقعها اليوم كواحدة من القوى العظمى في لمجال العسكري، ومع كون الحرب كانت تهدد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا؛ كان من الضروري توسيع الجيش الأمريكي وتجنيد المزيد من العسكريين وبالتالي كان من الضروري الإتيان باختبار سريع يحدد أهلية الأشخاص للقتال وتنفيذ الأوامر، حيث لم تكن الاختبارات البدنية كافية.

الاختبار الذي تم تطويره لغرض اختبار المجندين الأمريكيين حينها لم يكن لفظياً ولم يعتمد على الكلمات بالنسبة للجنود الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية، وبالنسبة لأولئك الذين يشتبه بكونهم يدعون التخلف العقلي لتجنب التجنيد، ومع أن هذا الاختبار بعيد للغاية عن الاختبارات الحالية فقد مهد الطريق لتطوير اختبارات أخرى مثل اختبار (ثورستون) Thurston الذي اعتمد على 7 محاور مستقلة.

في عام 1939 صدر أول نماذج اختبار (وشسلر) Wishsler، وبشكل تدريجي بات الاختبار أكثر وأكثر شعبية ليصبح الاختبار الأكثر استخداماً ويتفوق على اختبار (ستانفورد – بينيت) بالوصول لعام 1960. مع الوقت تم إعادة صياغة وتعديل هذا الاختبار عدة مرات بالاستناد على النظريات الأحدث (والتي سنناقشها في الفقرة التالية) حيث لا زال يعد اليوم أكثر اختبارات الذكاء استخداماً.

– التقسيم الحديث ونظرية CHC:

في عام 1941 قدم العالم (ريموند كاتل) Raymond Cattell نوعين من القدرات الإدراكية خلال مراجعته وإعادة صياغته للمعايير السابقة له، حيث صنف الذكاء إلى عاملين هما ”الذكاء السائل“ أي القدرة على حل المشاكل باستخدام المنطق، و”الذكاء المتبلور“ وهو القدرات المعتمدة على المعلومات السابقة ويتبع بشكل كبير إلى التعليم والخبرات الحياتية، ومع أن هذا المبدأ لم يستخدم في الواقع، فقد لعب دوراً أساسياً في صياغة نظريات لاحقة.

في عام 1965 أعاد (جون هورن) John Horn -وهو طالب (كاتل) سابقاً- إحياء نظرية (كاتل) السابقة، لكنه اقترح أن المعايرين المستخدمين من طرف (كاتل) هما اثنان من عدة معايير أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، حيث قام بتحديد 10 عوامل عامة أضيفت إلى نظرية (كاتل) لجعلها أكثر شمولاً.

لاحقاً في عام 1993 قام العالم (جون كارول) John B. Carroll بدراسة النظرية الخاصة بـ(كاتل) وتحسينها مجدداً محولاً إياها إلى ما يشبه نظاماً هرمياً، في أعلاه معيار عام للذكاء تحته 10 معايير عامة للذكاء تحتها 70 معياراً أكثر تخصصاً بمجالات معينة. بالطبع فالاختبارات تتم على أساس المعايير المتخصصة لتعطي نتيجة المعايير العامة والتي بدورها تعطي نتيجة معيار الذكاء الأساسي.

المميز في هذه النظرية الجديدة أنها أزالت المفهوم الخطي السابق للذكاء بتقسيمه إلى معايير مختلفة، فالنتيجة لم تعد تعطي تقديراً لذكاء الشخص عموماً بل تعطي نتائج أكثر تفصيلاً للنواحي التي يتفوق فيها والنواحي الأخرى التي يعاني من ضعف معين فيها. ومع أن الاختبارات الحديثة قامت بالتخلي عن العديد من المعايير العامة التي وضعها (كارول)، فقد احتفظت ببعضها وبالتالي استفادت من تنوع التقسيمات لرسم تمثيل أكثر دقة للذكاء.

– طريقة تقسيم الفئات وتعيين الدرجات:

مع أن اختبارات الذكاء اليوم تتنوع بشكل كبير من حيث الأسئلة المطروحة ومدى انحرافها المعياري عن المتوسط، فدائماً ما تعتمد على كون نتيجة 100 هي المتوسط لدى البشر عموماً، فمهما تغير الزمن أو مستوى الذكاء العام للناس يجب أن يكون متوسط الدرجات التي يحصل عليها من يقومون بالاختبار هو 100 دائماً، ومع كون متوسط معدلات الذكاء يرتفع بشكل مستمر (حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع المتوسط 3 درجات كل 10 أعوام تقريباً) فالعديد من الأشخاص يبدون وكأنهم يفقدون ذكائهم في حال قاموا بالاختبار في مراحل عمرية متباعدة.

على العموم، تتكون الاختبارات عادة من عدد من الأسئلة مع اختيارات متعددة وضمن وقت زمني محدد، الوقت هنا عامل أساسي وليس مجرد حد زمني فقط، فكلما انتهى الشخص من الإجابة على الأسئلة بشكل أسرع يحصل على نقاط أكثر وبالتالي نتيجة أفضل. وبإضافة العمر إلى المعادلة فالنتائج عادة ما تميل لأن تكون أكثر دقة خصوصاً عند تقييم الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة حيث أن قدراتهم الإدراكية لا تكون مكتملة بعد.

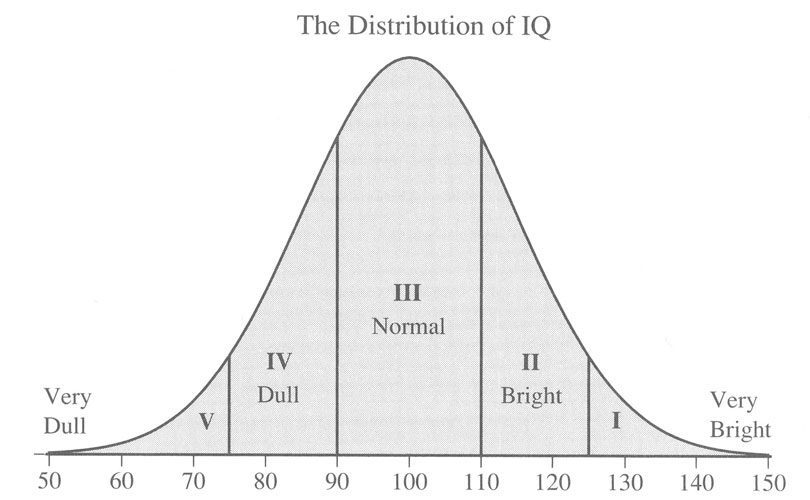

واحدة من النقاط المهمة هي كون النتائج في اختبارات IQ غير خطية، هذا الأمر يعني أن نتيجة 50 لا تعني نصف القدرات العقلية للشخص المتوسط الذي يفترض أن يحقق نتيجة 100، حيث أن النتائج توضع بحيث تصنف الأشخاص حسب نسبتهم، فثلثا البشر يجب أن يمتلكوا نتيجة تتراوح بين 80-115 (مع كون من يمتلكون نتائج دون 80 يعدون متخلفين عقلياً والذين يمتلكون نتائج فوق 115 يعتبرون أذكياء) وكلما ابتعدت النسبة عن المتوسط فهي تدل على قلة احتمال وجود أشخاص أذكى أو أغبى ممن يجري الاختبار.

تعتمد جميع الاختبارات المعتمدة على نطاق واسع تقريباً -وعلى رأسها اختبار (وشستر)- نظامَ نقاط محدود بين 40 و160، فمهما كانت إجابات عينة الاختبار فمن غير الممكن أن يحصل على نتيجة دون 40 أو فوق 160 بأي حال من الأحوال. لذا عندما تشاهد أخباراً ما عن طفل معجزة أو عالم خارق يمتلك معدل IQ يبلغ 180 أو 212 على سبيل المثال، فكن على يقين بأن الاختبار المستخدم هنا ليس موثوقاً حقاً.

ما هو تأثير نتائج اختبارات الذكاء على حياة الأشخاص؟

من المهم تذكر ان التأثير ليس حتمياً، فالقول أن ذوي النتائج المرتفعة في هذه الاختبارات لديهم احتمال أكبر للوصول لمناصب إدارية مثلاً وجني الكثير من المال لا ينفي أن العديد من ذوي النتائج المرتفعة يعيشون في فقر مدقع أو أنهم لا يستطيعون العثور على عمل حتى. التأثيرات على الحياة الشخصية للأفراد محدودة وجزئية حيث أنها عامل وحيد من العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على الأمر، على أي حال فأهم تأثيرات نتائج اختبارات الذكاء تتركز في مجالات:

– الدراسة والتحصيل العلمي:

وفقاً لتقرير أعده الاتحاد الأمريكي للطب النفسي عام 1995 فهناك ارتباط بين النتائج العالية في اختبارات الذكاء والقدرة على إحراز علامات ومعدلات عالية في المدرسة، حيث أن هذا الارتباط ظهر في 50٪ من الحالات مما فسر بكون الحالات المرتبطة حقاً هي حوالي 25٪ فقط.

بالطبع فنسبة 25٪ تعتبر نسبة كبيرة ومؤثرة، لكن من المهم تذكر أن هذا التقرير تم إعداده في الولايات المتحدة عام 1995 أي أنه غير قابل للتعميم حقاً على نطاق عالمي أو بشكل دائم باختلاف الزمن، فالارتباط بين نتائج اختبار الذكاء والاختبارات المدرسية سيختلف بشكل كبير تبعاً للنظام التعليمي وأسلوب منح الدرجات المتبع، وكون الاختبارات المدرسية تقيم الحفظ أم الفهم بشكل أكبر، كما أن الإنجاز الدراسي بحد ذاته يعتمد على معايير أخرى عديدة بداية من الإصرار على التعلم والمواظبة والاهتمام بالمدرسة والرغبة بالدراسة أصلاً.

– الأداء الوظيفي:

تبعاً لدراسة قام بها العالمان (شميدت) Schmidt و(هنتر) Hunter عام 1998، فعند توظيف عاملين دون خبرات مسبقة في مجال العمل، فاختبارات الذكاء هي الطريقة الأفضل لتقييم الأداء المتوقع لهم ضمن هذا العمل.

على العموم فجميع الدراسات التي أجريت على علاقة الأداء الوظيفي بنتائج اختبارات الذكاء وجدت ارتباطاً إيجابياً بين النتائج المرتفعة والأداء الجيد، لكن النتائج كانت متفاوتة للغاية ومتراوحة بين نسب صغيرة جدا حتى 60٪ في بعض الحالات، لكنها جميعها تجمع على النتيجة الإيجابية.

بالطبع فمن المعروف أن الذكاء يلعب دوراً مختلفاً بالنسبة لمختلف أنواع المهن، فبينما لا تتطلب الأعمال اليدوية مثلاً أو الأعمال التي تتم بشكل روتيني وبالممارسة ذكاءً عالياً، فبعض المهن الأخرى وبالأخص المهن الإدارية والهندسية والإبداعية عموماً تحتاج إلى الذكاء بشكل كبير، وتظهر تمايزاً ملحوظاً بين الأشخاص تبعاً لمعدلات ذكائهم.

من المهم تذكر أن العديد من العوامل تلعب دوراً هاماً في مجال العمل أيضاً، فالنتائج الجيدة في اختبارات الذكاء لا تعني بالضرورة سهولة الحصول على العمل، فالأمر يتطلب العديد من المؤهلات الأخرى بداية من الخبرات المسبقة والليونة بالتعامل والقدرة على العمل مع الفريق والتواصل المباشر، كما أن تفضيلات مسؤول التوظيف الشخصية تلعب دوراً كبيراً في الأمر كذلك.

– مستوى الدخل:

على عكس كل من الأداء الدراسي والوظيفي، فالعلاقة بين نتائج اختبارات الذكاء ومعدل الدخل صغيرة جداً عادة، وغير موجودة أصلاً في بعض الدراسات، فالأمر هنا أكثر تعقيداً من موضوع التوظيف والدراسة، حيث أن الخلفية المالية للعائلة من ناحية وحتى الصلات الاجتماعية والحظ البحت تلعب دوراً كبيراً في تغيير مدخول الأشخاص بشكل أكبر من معدل الذكاء الخاص بالأشخاص.

أشار تقرير الاتحاد الأمريكي للطب النفسي عام 1995 كذلك إلى كون العلاقة التي من الممكن أن توجد بين معدلات الذكاء والدخل المرتفع ضمن الأبحاث والإحصائيات هي صغيرة عموماً، ومن الممكن اعتبارها متغيرات مفسرة كونها قد تنتج عن الاختلافات في الخلفية المالية والاجتماعية للأشخاص المشمولين ضمن الإحصائيات.

– الجريمة:

وفقاً لتقرير صادر عن اتحاد علماء النفس الأمريكيين عام 1995 بعنوان ”الذكاء: المعروف والغير معروف“ Intelligence: Knowns and Unknowns فهناك ارتباط ولو أنه صغير للغاية بين النتائج التي يحققها الأشخاص في اختبارات الذكاء وميلهم للجريمة وبالأخص ارتكاب الجرائم العنيفة حتى في أعمار صغيرة. عند عزل الفئات والطبقات الاجتماعية عن بعضها البعض انخفض الارتباط الملحوظ بين الأمرين بشكل طفيف، لكنه بقي موجوداً.

ووفقاً لكتاب The G Factor الصادر عام 1998، فقد أظهرت البيانات التي تم جمعها أن الأشخاص الذين يمتلكون معدلات ذكاء تتراوح بين 70 و90 (مع كون جميع الاختبارات تصمم بحيث تكون 100 هي متوسط النتائج) يمتلكون معدلات جريمة أعلى من سواهم ممن يمتلكون معدلات ذكاء أعلى من 90 أو أدنى من 70 (علماً أنه في الكثير من الحالات يعد معدل الذكاء الأدنى من 80 كتخلف عقلي).

بالطبع فالتركيز على الجرائم العنيفة مثل السرقة والسطو والقتل وغيرها، يعني أن الارتباط لا يوجد بالضرورة بين الجريمة بشكلها العام ومعدل الذكاء، لكن يبدو وفق البيانات أن ذوي معدلات الذكاء الأدنى أكثر ميلاً لارتكاب هذه الجرائم، بينما من يمتلكون معدلات ذكاء أعلى أقل احتمالاً لها، لكن ربما أكثر احتمالاً لارتكاب جرائم ”الياقات البيضاء“ مثل الاختلاس والتلاعب بالحسابات المالية والفساد مع كون هذه الجرائم أقل احتمالاً للانكشاف عادة.

هل يمكن الثقة حقاً باختبارات الذكاء؟

على الرغم من أن اختبارات الذكاء كثيراً ما تستخدم لتقييم المتقدمين لفرص العمل أو حتى لتقييم الطلاب الموهوبين مثلاً، ففي الواقع لا يمكن القول إنها دقيقة تماماً او موثوقة بشكل كامل، فالاختلافات تظهر جلية في الكثير من الحالات ولعل واحدة من أبرزها كانت في دراسة تمت عام 2009 على مجموعة من التلاميذ باستخدام 3 اختبارات ذكاء واسعة الانتشار.

أتت الدراسة بنتائج متوقعة نوعاً ما، لكن الاختلافات الكبرى في التقييم كانت واضحة، فبينما كانت الفروق في بعض العينات مقبولة وضمن نسبة الخطأ الممكن مع فروق لا تتجاوز 5 درجات أقل او أدنى من المتوسط، فالاختلافات غالباً ما كانت أكبر من ذلك وفي بعض الحالات كانت تصل حتى 20 درجة، أي أن بعض التلاميذ المشاركين صمن التجارب الخاصة بالدراسة تم تصنيفهم وفق تصنيفات مختلفة وفقاً لكل اختبار.

هذه الاختلافات الكبيرة بين النتائج ليست محصورة بالتجارب على اختبارات مختلفة، بل أن استخدام الاختبار نفسه قد يعطي نتائج مختلفة للشخص الواحد عند إجرائه في فترات زمنية متباعدة نسبياً.

هذه الاختلافات تأتي نتيجة كون الاختبارات غالباً ما تكون غير مثالية للجميع، ومهما كان طولها فهي دائماً ما تمتلك تحيزات تقودها إلى جانب معين، كما أن العديد من العوامل الأخرى وغير المتعلقة بالذكاء قد تؤثر على نتائج الاختبارات. أهم هذه العوامل هي:

– الحالة الصحية:

عدا عن أن الحالات الصحية المزمنة والأمراض التي تصيب الطفل في المرحلة الجنينية أو في مراحل النمو من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على قدراته الإدراكية، فالإصابة بالأمراض ولو البسيطة كالإنفلونزا عند القيام باختبارات الذكاء من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على النتيجة حتى ولو كانت عوارض المرض طفيفة إلى حد بعيد.

والأمر لا يتوقف على الأمراض بالطبع، فالألم أو الكدمات والجروح والإصابات البدنية الأخرى من شأنها أن تشتت الانتباه وتؤدي إلى نتائج أدنى كذلك.

– الحالة النفسية:

بطبيعة الحال فالحالة النفسية للشخص الذي يجري اختبار الذكاء تؤثر بشكل مباشر على قدرته على التركيز في الأسئلة وعلى سرعة استجابته وتهوره بالإجابات المتسرعة أو تردده بشكل يضيع الوقت عند عدم التأكد.

هذه الظروف النفسية تتراوح من الحالة العامة للشخص ومحيطه الاجتماعي المعتاد، إلى حالته العائلية ومدى استقراره العاطفي والاجتماعي، وصولاً إلى مدى المتغيرات المتعلقة بنتيجة الاختبار، فعندما يتعلق الاختبار بالقبول في وظيفة ما مثلاً، فالتوتر سيكون أكبر بكثير من الحالة عند إجراء الاختبار كنشاط في وقت الفراغ دون وجود تداعيات كبرى للنتيجة.

– الاختلافات بين الجنسين:

موضوع الاختلافات بين الجنسين هو واحد من أكثر المواضيع الجدلية في اختبارات الذكاء، فبينما تظهر الاختبارات الحالية نتائج متقاربة دون فروق حقيقية بين الجنسين، فالاختبارات القديمة كانت منحازة إلى حد بعيد لصالح الذكور وربما ذلك ناتج عن النظرة الاجتماعية حينها إلى الإناث كونهن أقل ذكاء، فحتى مع كون الاختبارات عادلة تماماً فالتأثير النفسي للضغط المجتمعي من شأنه أن يتسبب بالمزيد من الضغط النفسي ويؤدي إلى نتائج سيئة للفئات التي ينظر لها المجتمع كفئات أقل ذكاء.

– الاختلافات العرقية:

تشكل الاختلافات العرقية واحدة من النقاط الأكثر حساسية في مجال اختبارات الذكاء، فمعظم الأبحاث التي تمت على الأمر كانت تلاقي انتقادات كبيرة نظراً لميولها السياسية الواضحة ومحاباتها للنتائج وحتى تلاعبها بعينات الاختبار أحياناً لخدمة أهداف سياسية معينة.

ومع كون أي من الأبحاث في الموضوع لا تقدم عينات كبيرة كفاية وظروف تجارب عمياء (التجربة العمياء هي التجربة التي يتم اختيار العينات فيها بشكل عشوائي بحيث لا يعرف من يقومون بالتجربة لمن تعود النتائج التي يدرسونها) فمن غير الممكن بناء أي حجة مقنعة على تأثير الاختلافات العرقية على نتائج اختبارات الذكاء.

هل تعبر اختبارات الذكاء حقاً عن الذكاء؟

لتحديد كون اختبارات الذكاء تعبر عنه أم لا، فنحن نحتاج لتعريف محدد للذكاء وهذا ما لا نمتلكه للأسف؛ فبينما يكون الذكاء محصوراً بحل المشاكل الذهنية والرياضية أي ذا ميل نحو المنطق لدى البعض، فآخرون يضيفون نواحي أخرى مثل ما يعرف باسم ”الذكاء الاجتماعي“ أي القدرة على تكوين علاقات مع الأشخاص لآخرين والتواصل معهم والتأثير عليهم أكثر، أو الذكاء العاطفي أو سواه.

في حال النظر للأمر من الناحية الضيقة لتعريف الذكاء، فحالياً يمكن القول بأن اختبارات IQ هي أقرب ما نمتلك لتحديد هذا الذكاء، ومع أنها من المستحيل أن تكون متكاملة وخالية من التحيزات أو حتى الحظ، فهي أفضل ما نمتلك، لكن من المهم تذكر أن نتائج هذه الاختبارات لا علاقة لها بالعلاقات الاجتماعية أو القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق أو حتى الإبداع وابتكار أفكار مستحدثة، لذا فمع أن هذه الاختبارات ربما تقيس الذكاء (بالتعريف الضيق)، فهي ليست طريقة كافية لتحديد قيمة الأشخاص حتى في مجالات العمل.