في جزيرة (ساوث جولبورن) الصغيرة والجميلة التي تقع قبالة الساحل الشمالي لأستراليا توجد بلدة تُسمى (واروي) تتكون من حوالي 500 شخص يتحدثون فيما بينهم تسع لغات مختلفة، وهذه الجزيرة هي واحدة من الأماكن الأخيرة في أستراليا –وربما في العالم– حيث يوجد تجمع لعدد كبير من اللغات الأصلية في بقعة جغرافية واحدة وصغيرة، إضافةً إلى أنه هنالك العديد من اللغات التي لا يتحدثها سوى القليل في العالم، مثل لغة (الماونغ) Mawng التي تُعرف أيضاً باسم (بينيني كونوك) Bininj Kunwok، وأخرى تسمى (يولينغو ماثا) Yolngu-Matha، و(بورارا) Burarra، و(ندجيبانا) Ndjébbana، و(ناكارا) Na-kara، و(كونبارلانغ) Kunbarlang، و(إوايدجا) Iwaidja، و(يومبلاتوك) Yumplatok، وأخيراً اللغة الإنجليزية.

لا يتحدث أي من هذه اللغات، باستثناء الأخيرة، أكثر من بضعة آلاف من الناس حول العالم، بل إن العديد منها –مثل (الندجيبانا) و(الماونغ)– يتحدث بها ما لا يزيد عن بضع مئات. وبالنسبة لـ(ساوث جولبورن) قد يتوقع المرء أن يكون أفرادها متعددي اللغات ويتقنون جميع اللغات على الجزيرة من أجل فهم بعضهم بعضاً، لكن كل شخص يتحدث مع الآخر بلغته الخاصة بدلا من لغة الطرف الآخر في المحادثة، ومنه فإن الجميع يفهمون لغات بعضهم ولكنهم لا يتكلمونها فقط.

تظهر هذه الحالة، التي يُسميها علماء اللغة ”التعدد اللغوي الاستقبالي“، في جميع أنحاء العالم، حيث يستطيع العديد من الأشخاص الذين يتحدثون الإنجليزية والذين يعيشون في الولايات الحدودية الأمريكية، على سبيل المثال، قراءة وفهم القليل من اللغة الإسبانية لاحتكاكهم بها طوال الوقت، ويتعلم عدد لا حصر له من الأطفال المهاجرين اللغة التي يتحدث بها أهل البلد المضيف مع احتفاظهم بالقدرة على فهم لغات والديهم.

في أماكن أخرى، قد يكون التعدد اللغوي الاستقبالي حالة مؤقتة، لكن في بلدة (واروي) شمال أستراليا التي لا يزيد عدد سكانها عن 400 نسمة فتلك الحالة لها دور خاص. أدركت (روث سينغر) ذلك، وهي عالمة لغوية في مشروع Wellsprings للتنوع اللغوي التابع للجامعة الوطنية الأسترالية، عن طريق الصدفة، وبالفعل كتبت عن الحالة الفريدة في مجلة Language and Communication.

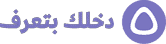

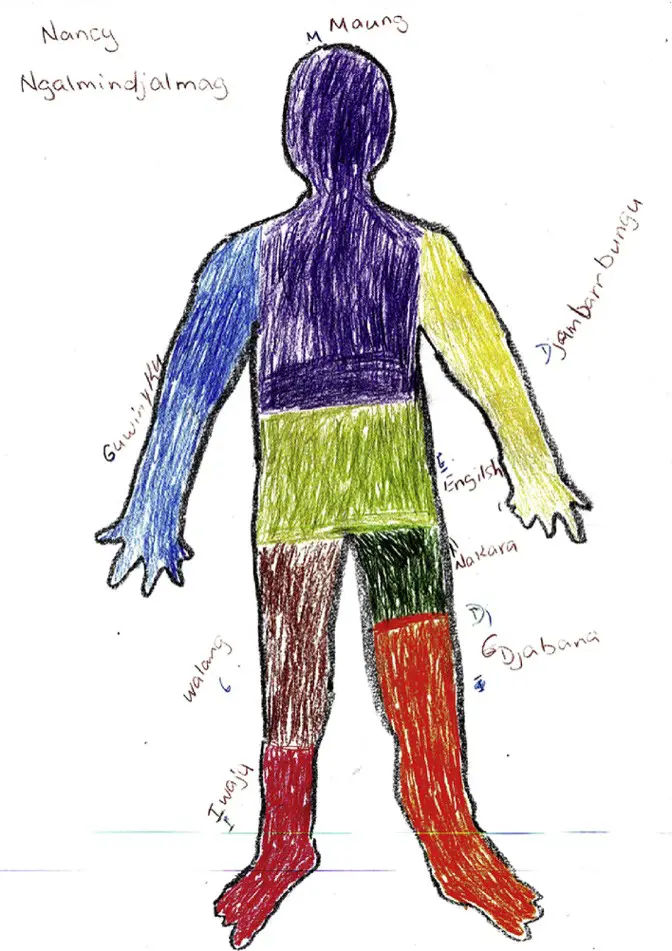

في عام 2006، وفي إحدى رحلاتها للعمل الميداني في جنوب (جولبورن)، أخذت (سينغر) وزوجها معها سيارة تويوتا تم شحنها من مدينة (داروين) بواسطة القوارب، ولأن الجزيرة ليست كبيرة فلم يكن هناك الكثير من السيارات لذا فإن وجود واحدة منها اُعتبر رفاهية اجتماعية جذب انتباه السكان وسرعان ما أصبحت (سينغر) وزوجها صديقين لزوجين محليين هما (نانسي نغمالمينجالماج) و(ريتشارد دانغالانغال)، وانتهى الزوجان بالذهاب للصيد والبحث عن بيض السلاحف على الشاطئ، وهنا لاحظت (سينغر) أن (نانسي) تحدثت دوما إلى (ريتشارد) بلغة (ماونغ)، ودائما ما أجاب (ريتشارد) بلغة (يولينغو ماثا)، على الرغم من أن (نانسي) أيضاً تحدثت لغته بطلاقة.

كتبت (سينغر) في رسالة بريد إلكتروني من هناك: ”بمجرد أن بدأتُ العمل على تعدد اللغات وركزت انتباهي على كيفية استخدام الناس للغات مختلفة، بدأت أسمع أحاديث بلغات متعددة في جميع أنحاء (واروي)، مثلما حدث بين رجلين يعملان على تثبيت سياج، أو بين شخصين في المتجر“.

هناك مجموعة متنوعة من التفسيرات لهذا بحسب (سينغر)، ففي حالة أصدقائها المتزوجين، لم يكن (ريتشارد) يتحدث لغة (ماونغ) لأنه لم يكن في الأصل من مجتمع البلدة، ولو فعل ذلك فقد يُنظر إليه على أنه تحدٍ للقواعد التي تستبعد الغرباء من القيام بأمور معينة، كما أن لغة (يولينغو ماثا) تملك عدد أكبر من المتحدثين بها، لذلك ما تراهم أقل المتحدثين بلغات متعددة من متحدثي اللغات ذات الأقلية.

بشكل عام يتجنب الناس في البلدة الإجماع على لغة مشتركة لأن هناك عواقب اجتماعية وشخصية لذلك، إذ تُصر بعض العائلات على أن يتحدث أطفالها لغتهم فقط، وعادةً ما تكون لغة والدهم. كما ترتبط اللغات بمناطق أو أقاليم معينة في الجزيرة، وهنالك عشائر تدعي بملكية الأرض التي تقطن بها، لذلك تعتبر اللغات أيضاً ملكاً للعشائر، فلا يمكن للمرء أن يتحدث إلا اللغات التي يحق له أن يتحدث بها، ويمكن أن يُنظر إلى كسر هذا التقليد على أنه علامة على العداء.

إلا أنه ليس هنالك أي تقييد على فهم اللغة، أو كما قالت (نانسي) في مقابلة مع (سينغر): ”سماعها“، وتشك الباحثة في أن التعددية اللغوية الاستقبالية في أستراليا كانت موجودة منذ فترة طويلة، حيث لوحظت هذه الظاهرة من قبل بعض المستوطنين الأوروبيين الأوائل في أواخر القرن الثامن عشر في المناطق الأسترالية الداخلية، حيث كتب مستوطن ما في يومياته: ”على الرغم من أن أبناءنا الأصليين والغرباء تحدثوا بتماهيِ، وفهموا بعضهم البعض بشكل مثالي، إلا أنهم كانوا يتحدثون بلهجات مختلفة من نفس اللغة“.

ورغم أن أستراليا ليست المكان الوحيد في العالم الذي توجد فيه هذه الحالة، إلا أن الشيء الذي يجعل الأمر مختلفاً في تلك البلدة هو أن مهارتهم تعتبر ككفاءة حقيقية لهم، ففي المجال الذي يعتبر فيه دارسو اللغة الأجنبية أن مثل هذه الحالة يُصنف على أنه تعلم أو اكتساب غير مكتمل، أو ما أسوأ، فشل في التواصل، إلا أنه في بلدة (واروي) يعتبر السكان مهاراتهم تلك كجزء من تحصيلهم رغم أنه من غير المحتمل أن يضع متكلمو الإنجليزية في تكساس خانة ”يفهم اللغة الإسبانية“ في السيرة الذاتية للتقدم لوظيفة ما، كما قد يشعر الأطفال المهاجرون بالحرج عندما لا يستطيعون التحدث بلغة والديهم.

وهناك اختلاف آخر هو أن الأشخاص في البلدة لا يرون قدرتهم تلك كطريق لتعزيز اللغات المنطوقة، فمثلاً عاش (ريتشارد دانغالانغال) معظم حياته مع المتحدثين بلغة (ماونغ) التي يفهمها جيداً، ولكن لا أحد يتوقع منه أن يبدأ بالتحدث بها.

وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على التعدد اللغوي الاستقبالي في بعض الأماكن مثل سويسرا، وهي بلد فيه أربع لغات رسمية (من عائلتين لغويتين مختلفتين)، حيث تم دمج التعددية اللغوية في النظام التعليمي ليتعلم الأطفال لغة محلية ولغة وطنية ثانية واللغة الإنجليزية من سن مبكرة.

من حيث المبدأ يجب أن يسمح هذا للجميع بفهم بعضهم بعضاً، لكن دراسة في عام 2009 أظهرت أحادية لغوية بين المواطنين السويسريين، إذ يميل المتحدثون الإيطاليون إلى أن يكونوا أكثر المتحدثين بلغات متعددة، والمتحدثون الفرنسيون هم الأقل، كما تمتلك كل مجموعة من المتحدثين مواقف سلبية قوية تجاه الأخرى، فكما هو الحال في مجتمع (واروي)، فإن العوامل والأفكار الاجتماعية المتأصلة في اللغة تؤطر العديد من اللغات في الكثير من الأماكن كسويسرا مثلاً.

لكن حتى شخص ما في سويسرا قد يعتبر أن حالة التفاهم من دون القدرة على تكلم اللغة في أستراليا ليست أمراً مهماً، ذلك بالنظر إلى أن العديد من الناس في أوروبا يملكون في حصيلتهم اللغوية عدة لغات، ما يتيح لهم الاستفادة من المفردات المعرفية والنحوية في فهم اللغات التي لا يتحدثونها، لكن في بلدة (واروي) الأمر مختلف، فهنالك ست عائلات لغوية مختلفة وبدون أساس مشترك متقارب، لذا فإن تلك المهارات في فهم اللغات الأخرى ترقى إلى حالة متطورة للغاية، وحتى الآن لم تعط دراسة التعددية اللغوية الاستقبالية رقماً يدل على عدد اللغات التي يمكن لشخص ما فهمها بدون تكلمها.

سواء في سويسرا أو في (واروي)، فإن إحدى مزايا التعددية اللغوية الاستقبالية هي أنه يمكن للناس التعبير عن هويتهم وموطنهم من دون مشاركة الأشخاص الآخرين لنفس المكان أو المعارف التي تمتلكها، ووفقاً لـ(سينغر)، هذا ما يخلق الاستقرار الاجتماعي في تلك البلدة، لأن كل المجموعات العرقية تشعر بالراحة والثقة بهويتها، فهي تقول: ”يُنظر إلى التنوع الاجتماعي واللغوي في (واروي) على أنه ضرورة للوئام الاجتماعي وليس كحاجز بين الناس، مما يؤكد على أهمية رسوخ الناس على هوياتهم المتنوعة بدلاً من الأحادية، فعندما لا يكون هناك هيكل اجتماعي هرمي يحكم مثل رئيس القبيلة أو المملكة أو الأمة، لن يكون الحفاظ على التعايش بالأمر السهل“.

أحد الخيارات للحفاظ على التعايش اللغوي في أجزاء أخرى من العالم هو أن يختار الجميع التحدث بلغة مشتركة، ويطلق على هذه الحالة ”الاستقرار“، والتي تعني في جوهرها تقليل الاختلافات بين الناس.

ولكن في بعض الأماكن في العالم فإن الاستقرار غير محبذ، وحتى غير وارد، ففي حالة (واروي) تشير (سينغر) إلى أن الأشخاص المنتمين لمجتمع معين (وبالتالي لغته) ليس لديهم رغبة في التحدث بلغة أخرى، وهذا درس يمكن تعلمه من التعددية اللغوية في مجتمع (واروي): حيث المجموعات الصغيرة من السكان الأصليين على درجة مذهلة من التعقيد اجتماعياً ولغوياً، والتعددية اللغوية الاستقبالية هي المحرك والنتيجة لذلك التعقيد في آن معاً، وقد تكون أيضاً المفتاح لضمان مستقبل اللغات الصغيرة التي يتضاءل عدد المتحدثين بها حالما يتم فهم المزيد حول كيفية تحويل قدرة فهم اللغة إلى القدرة على التحدث بها.

تقول (سينغر): ”إذا فهمنا القدرات الاستيعابية للغة بشكل أفضل، يمكننا تصميم نظام لتدريس اللغات لهؤلاء الناس، مما سيسهل على الأشخاص الذين يفهمون لغتهم المتوارثة أن يبدأوا في التحدث بها طيلة الحياة“.